どっちが高性能? バイク用エンジンのSOHCとDOHCの違いを徹底解説

エンジンは、バイクの性能や乗り味を決める重要なポイントです。特に基本となるのが、SOHCやDOHCという部分なのですが、それぞれ一体何が違うのでしょうか。

SOHCとDOHC、そしてOHVとは?

エンジンはバイクの性能や乗り味を決める重要なポイントです。

そのため、各メーカーが発表している諸元表を見るとエンジンについて大きなボリュームを割いていて、どんな味付けなのか、何となく想像することができるようになっています。

そんなエンジンスペックのなかで基本となるのがSOHCやDOHCという部分ですが、それぞれの違いを解説します。

SOHCはシングル・オーバー・ヘッド・カムの略で、DOHCはDの部分がダブルという意味。

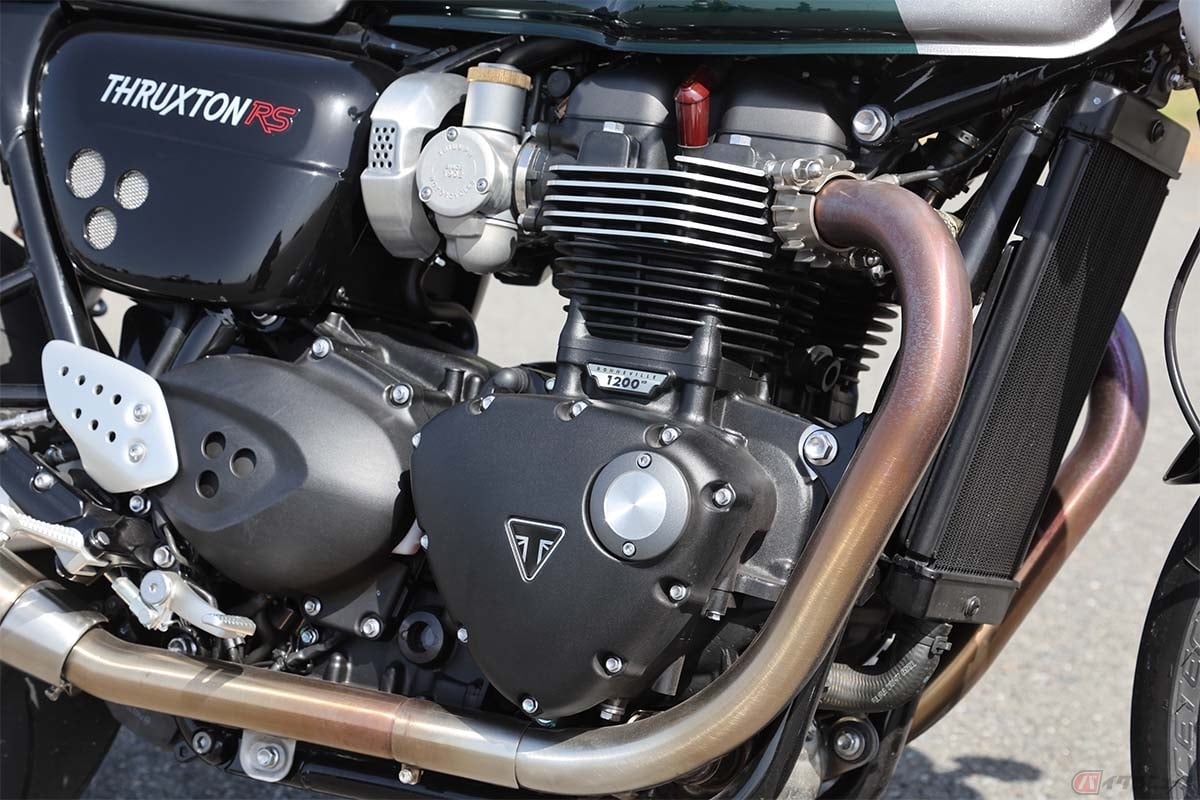

4ストロークエンジンには吸気バルブと排気バルブが付いていて、それぞれタイミングに合わせて開閉させることで動きます。このバルブを動かしているのがカムシャフトで、ヘッド部分、つまりエンジンの上に付いているのがOHC。それが、1本だとSOHCで2本だとDOHCです。

そしてこの2つ以外にポピュラーな形式にはもうひとつあって、それがOHV。これはオーバー・ヘッド・バルブの略で、バルブのみがヘッドにあってカムシャフトはエンジンの下に付いているのが構造的な特徴です。

現在はSOHCとDOHCが主流で、OHVはかなり古い形式ですが、ハーレーなどの一部では今でも現役で採用されていて、本来は1本しかないカムが2本になっているなどの進化を遂げています。

カムの数とバルブの関係

冒頭で紹介したように、バルブを動かしているのがカムシャフトで、SOHCは1本のカムが1気筒あたり、吸気と排気のバルブをそれぞれ1本ずつ動かしています。

一方、DOHCではカムが2本になるため余裕が増えて、吸気と排気のバルブをそれぞれ別に作動させていて、本数もそれぞれ2本ずつ。つまり1気筒あたり、4バルブとなります。

これが、カムシャフトとバルブの基本的な関係ですが、過去を振り返ると一概にそうとは言えません。

SOHCの4バルブはクルマではありますがホンダが得意としており、DOHCでも2バルブはカワサキ「Z」などの古いバイクで採用されていた形式です。そのため、カムシャフトが何本だろうとバルブの開閉ができればいいので、DOHC=4バルブとは限らないわけです。

ただ最近のバイクではSOHC=2バルブ、DOHC=4バルブとなっているため、ここからはSOHC=2バルブ、DOHC=4バルブを前提として解説します。

一般的にDOHC、つまりツインカムと聞くと、とても高性能な響きでSOHCよりも優れているという印象を持っている人が多いと思います。歴史的に見てもその昔はSOHCが主流で、DOHCは一部の高性能モデルにしか採用されていなかったのでなおさらです。

ただし、どちらが優れていると一概には言えないのが難しいところ。

エンジン性能に大きく関わる吸・排気効率という点では確かにDOHCの4バルブが優れていて、バルブの位置も吸気と排気の流れが効率のいい場所に搭載できます。欠点としては、カムが2本あるなど構成部品が多いため、重量が増えてしまいます。

また物凄い勢いで吸気と排気を繰り返す高回転域においては性能が発揮できていいのですが、低回転ではいわゆる「抜けすぎ」になってしまうことも。これは乗りやすさや燃費にも関わってくるポイントです。

一方のSOHCは、効率は落ちますが、シンプルなので軽く、コストも安く済む上に、低回転域からパワーを出すことが可能。燃費もいいのが特徴です。

逆に高回転域では効率の問題から伸びが悪くなってしまいがち。OHVはさらに効率が悪かったり作動抵抗も大きいため、高回転域まで回すことは難しいのですが、それゆえに味わいがあるとされており、今でもファンがいるのはそのためです。

つまりどちらがいいのか悪いのかという問題ではなく、バイクの特性に合わせて採用するというのが正解。

また、全域での吹け上がりの良さを実現すべく、SOHCとDOHCのいいとこ取りをしたのが、ホンダのVTECという装備です。

VTECはクルマ用とは異なりバイク用はシンプルで、低回転域から中回転域まではSOHC、高回転域はDOHCとなる、いわゆるバルブ休止タイプ。これはSOHCとDOHCのメリットを両立させたシステムとなります。ただ構造は複雑なのでコストや重量がかさんでしまうという問題もあります。

バイクを選ぶ際は、エンジンの形式がSOHCかDOHCかなども確認すると、そのバイクの乗り味が想像できて、より楽しいものになるので、ぜひチェックしてみてください。