バイクの排気量が中途半端な車種があるのはなぜ? 理由を調べてみた!

バイクの諸元表を見てみると、実際の排気量は「249cc」「399cc」というように中途半端であることがほとんど。では、なぜこのような中途半端な排気量になったのでしょうか。

249ccに399cc!?諸元表の排気量が中途半端なのはナゼなのか

バイクのカタログを見ていると、名前に排気量を冠しているモデルが多いことに気がつきます。ホンダ「レブル250」のように全ての桁が書いてあるものもあれば、ヤマハ「YZF-R25」のように1の位が省略されているものも。名前に排気量が入っている理由の一つには、製品のイメージのしやすさがあるでしょう。

名前に排気量がついていることで、車検の有無や運転に必要な免許がすぐに分かるのは大きなメリットです。例えば「〇〇250」という名前であれば、排気量は250cc、つまり中型免許で乗れる、車検が不要のモデルであることが推測できます。

同じように、「〇〇400」という名前であれば車検は必要だが大型免許は不要、「〇〇50」であれば原付免許または普通免許でも運転可能というようにイメージすることができるでしょう。

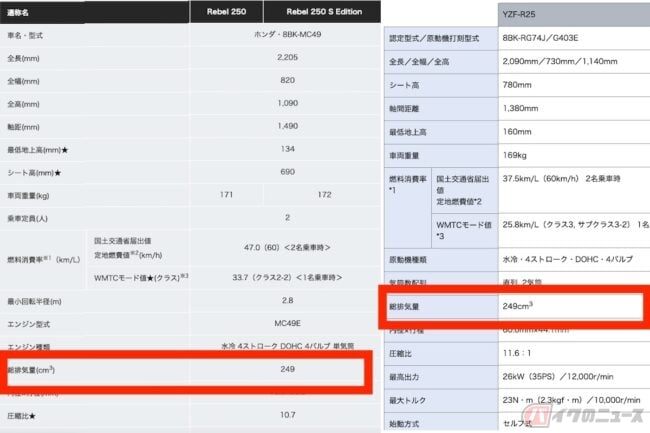

しかし、名前についている数字と実際の排気量が全く同じであるケースは、実はほとんどありません。先述のレブル250やYZF-R25の諸元表を見てみると、排気量の欄には249ccと書かれています。

その他のバイクに関しても同様で、名前に「125」と入っているものは124cc、「400」と入っているものは399ccというように、中途半端な排気量になっています。

では、なぜこのように排気量は中途半端な数字になっているのでしょうか。

結論から言うと、製造時の誤差で、免許や車検の区分が変わってしまうことがないようにするためです。

例えば、普通二輪免許で運転できるバイクは400ccまでとなっており、400ccを少しでも超えると運転の際に大型二輪免許が必要になります。

例えばホンダ「CB400FOUR」の前期型は排気量が408ccと普通二輪の枠をわずかに超えているため、運転するには大型二輪免許が必要です。

排気量をピッタリ400ccで作ってしまうと、製造誤差や経年による変化によって排気量が400ccを超えてしまう可能性が否定できません。そのためメーカーはわざと余裕を持たせた、中途半端な排気量のエンジンを製造しているのです。

また、市場を見てみると、155ccや150ccのように、別の意味で「中途半端」な排気量のバイクを見かけることがあります。カワサキ「W175」、ヤマハ「XSR155」、ホンダ「CBR150R」などに代表される、200ccに満たない軽二輪のカテゴリーが存在するのはなぜなのでしょうか。

これは東南アジアにおいて、小型バイクの需要が非常に高いことに由来しています。

東南アジアでは、日常の足として使用される小型で低排気量のバイクが市場の大半を占めています。また、ASEAN加盟国であるタイの場合は、日本のように排気量の区分がありません。そのため既存の枠組みに縛られず、取り回しのしやすさとパワーの大きさのバランスをとった結果、150cc前後のバイクが増えたと言うわけです。

なお、日本においても250ccバイクと比べた手軽さ、125ccバイクと比べた自由度が高く評価され、徐々に150cc前後のバイクは増えつつあります。逆輸入車として販売されるケースが多く正規ディーラーでは買えないケースがほとんどですが、興味がある場合は最寄りの逆輸入車販売店に問い合わせてみるとよいでしょう。

※ ※ ※

ここまで見てきた通り、バイクの排気量が中途半端にキリの悪い数字であるのは、製造時の誤差を考慮してのメーカーの配慮でした。また、免許制度や車検の有無等の区分と比べた時に中途半端な「150cc」や「175cc」のようなバイクが生まれたことについては、日本と免許制度が全く違う東南アジアでのバイクの需要が大きな要因になっているようです。